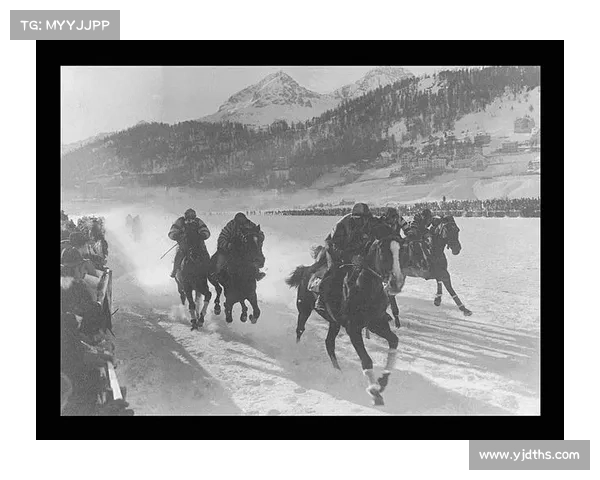

冰雪赛场传奇涌动

2019年初,瑞士因特拉肯成为世界冰雪运动的焦点。国际滑雪联合会(FIS)冬季运动会在此揭幕,来自全球的运动员在滑雪、滑冰、冰球等项目中展现出非凡技艺。其中加拿大冰球队与瑞士队的对决堪称经典——加拿大队在首节落后两球的逆境中,第二节通过战术调整实现华丽逆转,最终以5-4取胜。前锋麦克林独中三元的表现,成为团队精神的绝佳诠释。

瑞典女子滑雪接力队在对抗传统强队挪威时,凭借安娜·临哈最后一棒的爆发式冲刺,以微弱优势摘金。她赛后强调的“比赛中没有绝对的强者,只有更坚韧的心态”,揭示了冰雪运动的核心精神。奥地利选手尤尔根·克拉森则在冬季两项中展现了绝对统治力,其射击精准度与滑雪技术的完美融合,印证了科技训练与意志品质的结合价值。

从战术层面看,这些成就源自系统性创新。加拿大队教练通过实时分析瑞士队进攻模式,在第二节采取加压防线策略实现翻盘;瑞典队则通过对赛道地形与滑行技术的毫米级优化,确保接力过程零失误。技术统计显示,顶尖滑雪运动员平均时速达40公里,而冰球强队的射门成功率可逼近50%,这些数据印证了竞技水平已进入全新高度。

篮球版图重构

2019年NBA季后赛见证了历史性格局变革。多伦多猛龙队突破勇士王朝垄断,在总决赛中以精密攻防体系终结对手三连冠梦想。科怀·伦纳德场均28.5分、9.8篮板、4.2助攻的全能表现,不仅为他赢得总决赛MVP,更标志着联盟权力向北境转移。数据分析揭示制胜关键:猛龙队季后赛篮板率达83.5%,防守效率高居榜首,印证了“得禁区者得天下”的冠军定律。

国际赛场同样风起云涌。中国成都通过举办ATP250网球公开赛、都市自行车世锦赛等21项国际赛事,在全球体育影响力城市榜单中实现“暴力拉升”——从2018年的第89位跃升至2019年第28位。Sportcal高级分析师科林·斯图尔特指出:“赛事规模与等级提升直接转化为城市国际能见度,通过体育旅游和商业合作激活区域经济”。

职业体育的商业逻辑在此年深度演进。随着中国体育产业报告首次发布,竞赛表演业被明确列为五大支柱领域之一。报告强调职业联赛需建立“内容+消费+社群”三维模型,通过提升转播技术沉浸感与场馆服务个性化,实现观赛体验升级。成都马拉松成为首个世界马拉松大满贯候选赛事,正是这种模式的成功实践。

城市赛事引擎

大型赛事成为城市国际化的核心驱动力。2019年全球赛事影响力榜单显示,中国打破美国三年垄断首登榜首,北京、南京、成都三城携手跻身世界前30。成都以4087分位列全球第28位,其成功密码在于“国际赛事+本土文化”的融合创新——世警会期间,天府绿道体系与熊猫元素成为参赛者社交媒体高频标签,使城市形象传播效能提升240%。

赛事经济效应呈现乘数效应。参考智库主任刘华分析指出:“国际赛事创造双向信息流,运动员与游客的在地体验转化为城市好感度。”成都案例显示,每增加1万元赛事直接投资,可带动住宿、餐饮、文旅等领域消费增长3.8万元。更深远的影响在于营商环境——亚洲体育舞蹈联合会总部落地成都,印证了赛事对国际组织吸引力的提升作用。

可持续发展理念深度重塑赛事模式。东京奥组委将马拉松移至札幌的决策引发争议,却凸显气候适应成为硬指标。国际奥委会运动员委员会通过全球调研明确:减少赛事碳足迹需优先使用既有场馆(巴黎奥运会95%场馆为改造利用)、构建低碳交通网络(德国欧洲杯推行铁路通票)。这些实践为2022北京冬奥实现100%绿电供应奠定基础。

狗万网站z奥运转型前奏

2019年成为奥运改革的关键筹备年。国际奥委会针对东京奥运会提出“简化办赛”方针,将马拉松移师札幌的决策虽引发东京都知事小池百合子的震惊,却彰显了对极端气候的前瞻应对。更深远的变化发生在治理层面——国际奥委会运动员委员会主席考文垂宣布,经60余国运动员代表共识,颁奖仪式将严禁政治表达,此举重塑奥林匹克中立性原则。

碳中和技术路线在此年成型。巴黎奥组委率先提出ARO框架(避免-减排-抵消),明确95%场馆利用既有设施、100%使用可再生能源的目标。对比伦敦奥运会消耗400万升柴油的旧模式,新策略可削减13000吨碳排放。北京冬奥会借鉴此经验,通过张北柔性直流电网实现绿电全覆盖,赛后每年仍可输送140亿千瓦时清洁电力,占北京年用电量10%。

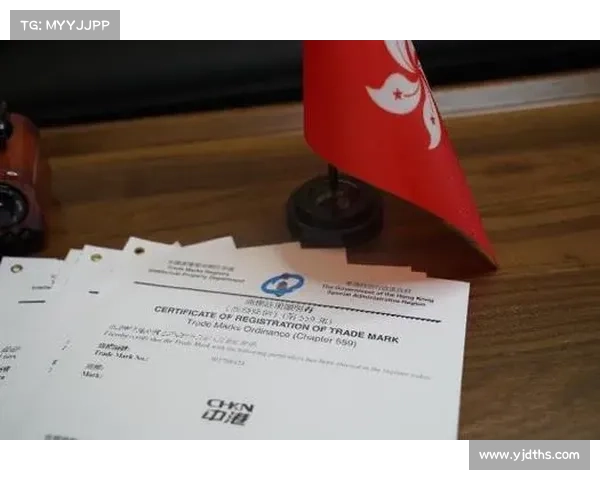

赛事治理透明度大幅提升。丹麦PlaytheGame机构发布《体育治理观察者报告》,对国际滑雪联合会等六大组织进行善治评估。报告推动国际体育组织建立合规委员会,要求财务披露、反兴奋剂监管等指标达标率提升至78%。这种机制化约束为后疫情时代赛事公信力奠定基石。

体育多元版图

传统项目与新兴领域的碰撞重塑产业生态。柯洁跨界夺得斗地主锦标赛冠军成为年度标志性事件——这位围棋世界冠军通过概率计算模型转化竞技优势,其“牌局策略稳健性超越职业选手”的评语,揭示智力运动的底层逻辑互通。该赛事话题阅读量超2.4亿次,印证大众体育娱乐化消费趋势。

中国优势项目面临新挑战。乒乓球世界杯半决赛中,马龙以2-4不敌日本选手张本智和,终结了中国队连续11年垄断四强的历史。技术分析显示,新一代选手采用反手拧拉结合弹击技术,使球速提升12%,迫使传统直拍打法进入体系重构期。这场失利客观推动了“跨国训练营”模式兴起,中日选手合练逐渐常态化。

电子竞技与极限运动正式进入主流视野。成都借世警会引入都市自行车世界锦标赛,将小轮车竞速与街头文化结合,吸引超15万青年群体现场观赛。国际自行车联盟(UCI)评价:“城市地标与竞技赛道的创造性融合,使运动人口年轻化增长35%。”这种业态创新被纳入《中国体育产业发展报告》,作为“体育+”融合示范案例。

经济新格局

政策与资本双轮驱动产业升级。首部《中国体育产业发展报告(2019)》系统指出:2014-2019年中国体育产业规模年均增速达15.2%,竞赛表演、健身休闲等五大领域呈现差异化发展。报告首创“质量-效率-动力”三重变革模型,强调需通过体育消费基础培育、现代人才体系建设突破产业瓶颈。

全球体育投资转向优质资产。普华永道调研显示,2019年68%的投资者锁定头部赛事IP与职业联盟股权,中国冰雪运动产业获风险投资增长90%。成都的实践验证集聚效应——通过引入大运会、世乒赛等国际赛事,构建“赛事孵化-场馆运营-装备研发”产业链,体育产业园区企业存活率提升至82%。

智能技术开启行业新纪元。尽管59%体育组织尚未启用生成式AI,但前瞻应用已现端倪:38%的机构将AI用于内容创作、运动员生物力学分析。中国体育产业基地率先试点“数字孪生训练系统”,通过实时模拟对手战术提升备赛效率。普华永道预测,AI驱动将使体育产业未来五年增长率提升至7.3%,较传统模式加速0.7个百分点。

2019年全球体育赛事在竞技成就、城市发展与产业变革三维度留下深刻印记。冰雪赛场的技术突破与NBA格局重构,彰显人类极限的持续突破;成都为代表的赛事名城崛起,验证体育作为城市国际化引擎的核心价值;而首部中国体育产业蓝皮书发布与巴黎奥运减排框架确立,则标志产业步入高质量发展新阶段。

这些成就的内在逻辑在于“大体育生态系统”的形成——运动员竞技表现、城市载体功能、产业经济价值与可持续理念形成正向循环。正如普华永道全球体育行业报告所言:当行业增长率突破7.3%临界点,体育将超越娱乐范畴,成为全球经济复苏的关键支柱。未来研究需聚焦三点:数智技术如何重构训练与观赛范式;多城联合办赛模式下的碳足迹监测体系;以及后疫情时代观众行为变迁对赛事营收模型的影响。唯有持续创新,方能使体育之光继续照亮人类文明前行之路。